« Toute notre musique est bâtie autour de thèmes qui insistent sur une continuité africaine-américaine »

Cette interview a été menée au cours du festival de Châteauvallon en 1973 en compagnie de Jean-Robert Masson (1930-2021), figure historique de Jazz Magazine dont il fut le rédacteur en chef en 1960, mais aussi des Cahiers du jazz, contributeur du Nouveau Dictionnaire de Jazz (ed. Robert Laffont) et producteur sur France Musique.

Maxwell Lemuel « Max » Roach (1924-2007) est né à Brooklyn le 10 janvier 1924. Il joue avec Charlie Parker (1942), Dizzy Gillespie (1944) et, en Californie, Benny Carter. Il enregistre avec Coleman Hawkins, Sarah Vaughan, Tadd Dameron, J.J. Johnson, Miles Davis… En 1949, il vient à Paris avec Parker, puis il fait partie du JATP et revient en Europe en 1952. Il travaille en Californie et forme un quintette avec Clifford Brown. Depuis la mort du trompettiste, il travaille presque exclusivement en tant que leader. En 1962, il participe avec Duke Ellington et Charles Mingus à l’historique “Money Jungle”. Avec Roy Brooks, Joe Champers, Omar Clay, Warren Smith et Freddie Waits, il fonde l’ensemble M’Boom Re-Percussion. Pendant les années 70-80, l’activité du batteur gravite autour des quartettes successifs qu’il présente en tournée et dans de multiples enregistrements. De temps à autre, un quatuor à cordes (avec Maxine Roach, sa fille, au violon alto) y est adjoint. A partir de 1976, il commence à provoquer des duos avec des musiciens plus ou moins liés à l’esthétique free : Archie Shepp (“Force”, 1976), Abdullah Ibrahim (Dollar Brand, “Streams Of Consciousness”, 1977), Anthony Braxton (1978) et Cecil Taylor (1979). En 1985, à l’occasion d’un concert-manifeste pour la libération de Nelson Mandela, Roach joue avec Eddy Louiss, Bernard Lubat, Manu Dibango et Salif Keita.

Vous nous disiez, Max Roach, que vous étiez en train d’écrire un livre consacré à la scène actuelle du jazz. Y sera-t-il aussi question de l’histoire de cette musique ?

Mon livre traite de l’histoire mais seulement d’un point de vue sociologique, politique et économique. Tous ces aspects sont liés, mais je dirais que c’est un livre politique. Il traite du rôle, positif et négatif, des musiciens qui ont fait de cette musique ce qu’elle est vraiment. A partir de cela, je m’interroge. Qu’est-ce que ça signifie anthropologiquement ? sociologiquement ? Prenons un exemple, un homme comme Louis Armstrong a beaucoup servi politiquement le gouvernement américain, il a fait beaucoup de tournées organisées par le Département d’Etat. Or les États-Unis ne sont pas comme les pays d’Europe où les gouvernements accordent des subventions pour des choses très diverses. En France vous avez ces grands festivals de jazz comme Antibes, Châteauvallon... Vous ne verrez jamais ça aux Etats-Unis, parce que ce n’est pas commercial, le public n’est pas assez nombreux. Si vous ne réussissez pas à faire venir mille personnes, vous ne réussirez pas à faire mille dollars. Vous intéressez dix personnes : vous ramenez dix dollars... Louis Armstrong faisait donc une musique merveilleuse et, parce que le monde entier acceptait cet homme et sa musique, il devint un instrument politique et un instrument pour les hommes d’affaires. Il y a donc plusieurs niveaux dans le personnage de Louis Armstrong. Prenons maintenant le pôle opposé, un type comme Archie Shepp qui est maintenant un grand musicien et qui, de plus, a une opinion politique bien précise. Le gouvernement ne viendra jamais lui dire : « Archie Shepp, nous voudrions que vous fassiez une tournée organisée par le Département d’Etat et que vous représentiez le pays... C’est un beau pays pour tous les gens… »

Quels rapports voyez-vous entre le phénomène musical et le phénomène social ?

Je pense qu’ils sont tous deux en mouvement, ils doivent l’être. La raison pour laquelle Charlie Parker fut ce qu’il fut se trouve dans sa vie de tous les jours, dans sa manière d’être avec les femmes, dans les livres qu’il a lus, dans le fait que l’humanité le concernait, qu’il aimait les gens sans préjugés...

Au Festival de Newport 1973. vous avez joué une nouvelle version de votre « Freedom Now Suite »...

Quand on m’a demandé de faire une nouvelle version de cette Suite, j’ai décidé de la rendre plus concrète et d’y incorporer le texte d’un écrivain, un film et des diapositives, de la danse, du théâtre, des costumes... Pas seulement de les y incorporer mais de les lier à la Suite elle-même. Mais le sens de cette nouvelle « Freedom Now Suite » était le même... Elle s’appelle maintenant « The Freedom Now Suite Continued ».

Cette nouvelle version, très « spectaculaire », de la Freedom Now Suite fait, d’une certaine façon, un peu penser aux performances de Sun Ra...

La femme qui a écrit le script est écrivain, elle écrit et produit des pièces de théâtre, et elle est aussi ma femme. Elle fait des recherches dans cette direction et, quand elle a entendu Sun Ra, elle a trouvé que sa musique était le reflet d’une conscience politique très aiguë. Quelqu’un d’autre pourrait trouver que Sun Ra est totalement mystique, mais pour elle c’est un individu hautement politique, simplement par sa musique, comme Milford Graves d’ailleurs. Ce qui fait la substance du sujet artistique, que ce soit un texte, une musique ou une peinture, c’est que d’abord vous lisez, regardez ou écoutez l’œuvre, et vous goûtez d’abord la technique qui se trouve dans sa structure, Ensuite, vous commencez à penser à ce qui se trouve derrière la pièce, à ce que ça signifie. C’est pourquoi je pense que les artistes les plus créatifs sont d’abord de bons techniciens. lls savent composer une musique qui est correcte, faire une peinture qui utilise des couleurs, des lumières et des formes dans une perspective correcte ou écrire un livre de telle manière que, dès la première ligne, vous ayez envie de le lire jusqu’au bout. C’est ça la technique. Puis, après avoir lu le livre, écouté la musique ou regardé la peinture, vous laissez le sujet vous envahir. Vous atteignez alors sa substance...

La liberté dont vous parlez dans cette nouvelle version est-elle la même qu’en 1960, date de la création de la première « Freedom Now Suite » ?

Oui, c’est la même, plus que jamais ! La répression aux États-Unis prend différentes formes. Bien sûr, elle se manifeste maintenant sur l’ensemble de la société alors qu’avant elle touchait principalement la communauté noire. Auparavant il y avait beaucoup de drogue, d’alcoolisme et une perpétuation délibérée de moralité douteuse dans la communauté noire. Aujourd’hui, cela s’étend aux communautés blanches et même jusqu’à la tête du gouvernement. Tout ce qui était encouragé dans la communauté noire... La vie est étrange : si vous faites quelque chose de mal à quelqu’un, la même chose finit par vous arriver. Vous insultez quelqu’un et immédiatement se déclenche une dispute. Si vous faites quelque chose de plus grave encore, il se peut que cela vous revienne une génération plus tard.

Quelle est selon vous la place de l’artiste, du musicien, par rapport aux exigences du show-business ?

Pour des artistes qui ont un certain pouvoir, comme Ray Charles, Aretha Franklin, probablement les Rolling Stones, peut-être aussi Miles Davis, ils voudraient changer les règles, les structures, de manière que vous ne soyez plus un artiste mais plutôt une sorte de producteur travaillant pour la compagnie. Je me rends bien compte que pour les musiciens le « business » est aussi important, vital, que la musique. Par exemple des gens comme George Wein, qui produit le Festival de Newport, ou les propriétaires des compagnies de disques, sont nécessaires dans la mesure où ils savent vendre un produit. Mais il faudrait que ce soit équitable, un musicien devrait pouvoir faire un disque sans rester maigre comme un clou tandis que la compagnie de disques s’engraisse.

Outre cette inégalité économique, beaucoup de musiciens se plaignent de ne pas pouvoir enregistrer librement leur musique, d’être obligés de l’adapter au goût du jour...

C’est parce qu’ils sont soumis à un contrat artistique. Cela veut dire que le directeur artistique de la compagnie fait chaque mois des statistiques et déclare ensuite au musicien : « Voilà quel genre de rythme est aimé par la majorité des gens, voilà le style vocal, la couleur sonore qui ont du succès ce mois-ci. » ll montre au musicien, en fonction de ses statistiques, ce qui se vend bien. L’artiste peut avoir travaillé toute sa vie sur une autre idée et s’entendre dire : « Si vous voulez faire un disque chez nous, voilà la musique que vous devez faire, voilà la musique qui rapporte de l’argent en ce moment. » C’est dire qu’un musicien qui a la liberté d’enregistrer ce qu’il veut a beaucoup de chance. Duke Ellington, lui, enregistrait ce qu’il voulait, Aretha Franklin aussi, et sans doute les Rolling Stones. Mais eux, quoi qu’ils fassent, ça entre toujours dans le moule.

Il semble donc incroyable que John Coltrane, pendant des années, ait pu enregistrer sa musique chez une compagnie commerciale comme ABC Records...

Oui, c’est exceptionnel. Mais ça nous ramène à ce que nous disions au début, à la substance qu’il y a derrière la musique de Coltrane. Grâce à son âme, à son cœur, à son esprit, Coltrane pouvait atteindre beaucoup de gens. C’était un humanitaire de première classe, il aimait les gens et cela apparaissait dans sa musique. Même si sa musique était en avance, vous pouviez en l’écoutant comprendre que c’était celle d’un homme plein de compassion. Il avait quelque chose en tête, quelque chose de plus que simplement la musique. Sa musique était un reflet de ce qu’il était en tant qu’homme, c’était un géant de la création, il était unique. Charlie Parker, lui aussi, était unique, Dizzy Gillesple aussi, et même Louis Armstrong. Quand Louis chantait, il rendait les gens heureux, et c’était une façon de chanter qui n’était pas du tout conventionnelle aux oreilles du monde occidental. Maintenant qu’il est mort, les jeunes musiciens commencent à écouter ses disques, ils les écoutent d’un point de vue politique et social. A l’université, je fais un cours d’histoire intitulé « l’évolution de la musique noire vocale et instrumentale » et nous y étudions le travail de Louis. Les étudiants écrivent des thèses, souvent très intéressantes, sur des musiciens comme Louis. En fait, je suis responsable de deux cours : l’un de théorie musicale et l’autre sous forme de conférences, d’exposés qui sont faits par les étudiants et non par des musiciens. Comme ces étudiants viennent de diverses disciplines universitaires, médecine, joumalisme, sociologie... — leurs interprétations sont différentes. L’histoire étant ainsi considérée à partir de divers points de vue, cela donne parfois des exposés très provocants.

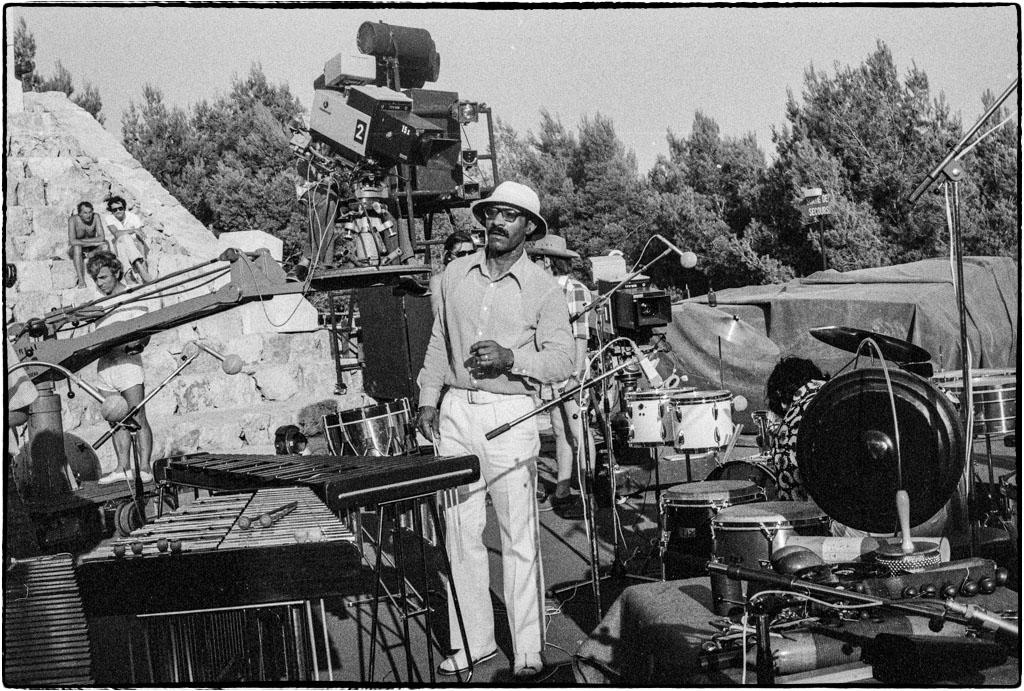

Une de vos autres activités, c’est votre participation à l’ensemble de percussions « M’Boom Re-Percussion ». Depuis quand existe-t-il ?

Cela a commencé il y a à peu près cinq ans. Dans les studios d’enregistrement. je demandais à tous les percussionnistes s’ils étaient intéressés par un tel projet. J’ai conçu M’Boom comme une organisation coopérative. A cette époque, je pensais à plusieurs musiciens capables de participer à un travail collectif. Ils devaient être à la fois bons batteurs de jazz et compositeurs. C’est un groupe sans leader. J’ai choisi ce nom, « M’Boom Re-Percussion », parce qu’il est très politique. En jouant les mélodies de manière percussive, nous nous rapprochons d’un phrasé africain marqué par la continuité des percussions. Les pièces que nous jouons sont basées sur un concept oral, chacun proposant une idée. Les musiciens de ce groupe ont été sélectionnés en fonction de leur expérience et de leurs connaissances musicales, ce ne sont pas des amateurs. Toute notre musique est bâtie autour de thèmes qui insistent sur une continuité africaine-américaine.

Que pensez-vous aujourd’hui de ce qu’on appelle le « free jazz » ?

Je ne sais pas ce que veut dire le terme « free jazz ». Pour moi, la musique doit être liée à une conception socio-politique, elle doit participer d’une perspective historique, sinon elle m’ennuie. Mais la musique de Cecil Taylor ne m’ennuie pas. Que veut dire « free jazz » ? « Nous sommes libres ? » ou : « nous jouons la liberté ? » ou : « nous libérons les gens ? » ou : « nous interprétons la liberté ? » Mais je ne connais pas beaucoup de musiciens qui puissent jouer une musique qui interprète la liberté. Ou est-ce que cela veut dire : « nous voulons être libres ? » ou encore : « nous nous libérons de la musique qui existait avant ? » Mais ça c’est impossible, il faudra toujours apprendre à jouer de la trompette, du saxophone ou de la batterie...

Dans quelle mesure, selon vous, une musique est-elle, ou peut-elle être, politique ?

Nous savons que tout est gouverné par la politique. La culture est une partle de la politique, et dans la culture il y a la musique, il y a aussi l’économie qui est une partie de la science. Tout cela est une partie de ce qu’on appelle le corps politique : l’Etat. La musique exprime nécessairement un point de vue politique dans la mesure où les musiciens, comme les écrivains et les peintres, font partie de la structure culturelle, de même que l’énergie et l’économie font partie de la structure scientifique, et tout cela fait partie du corps politique. C’est pourquoi chacun de nous, quel qu’il soit, fait partie de ce corps politique, c’est-à-dire de la société. Nous ne sommes pas séparés, la culture ne doit pas servir qu’à « distraire » les gens, elle doit aussi montrer certaines choses qui ne tournent pas rond, comme, par exemple, le gouvernement, qui fait partie lui aussi du corps politique. Quand un musicien dit : « Je veux dire quelque chose, politiquement, dans ma musique », c’est un argument tout à fait valide. Et si un autre musicien dit : « Je veux rendre les gens heureux parce que le monde est en crise », ça aussi c’est politique. On a tendance à croire que la politique c’est seulement ce qui touche aux affaires du gouvernement, alors que le gouvernement n’est qu’une partie du corps politique, le corps politique c‘est le peuple et l’histoire de ce peuple. Bessie Smith est l’histoire, écoutez les paroles de ses chansons, elles décrivent les sentiments, la situation économique, sociale et politique du peuple noir de son époque. C’est pourquoi ça a une telle portée. Historiquement c’est très important, car il n’y avait pas de livres pour décrire tout cela. Ecoutez les premiers spirituals, vous n’entendrez pas que des sanglots pathétiques, vous entendrez la misère, le malheur... En écoutant ces spirituals du temps de l’esclavage, on se rend compte que les Noirs cherchaient un sauveur. Et pour les Noirs, mais pas selon la conception chrétienne traditionnelle, Jésus était un type qui avait perdu et était devenu un héros. Jésus fut tué et pourtant il est revenu. C’était donc important pour les Noirs, Jésus était un type à qui ils pouvaient s’identifier : « Même si vous me tuez, même si vous me faites mourir de faim, je serai comme Jésus. je reviendrai ». Les Noirs se sont identifiés à tous les perdants, mais la grande différence, c’est que Jésus était un perdant qui a gagné.

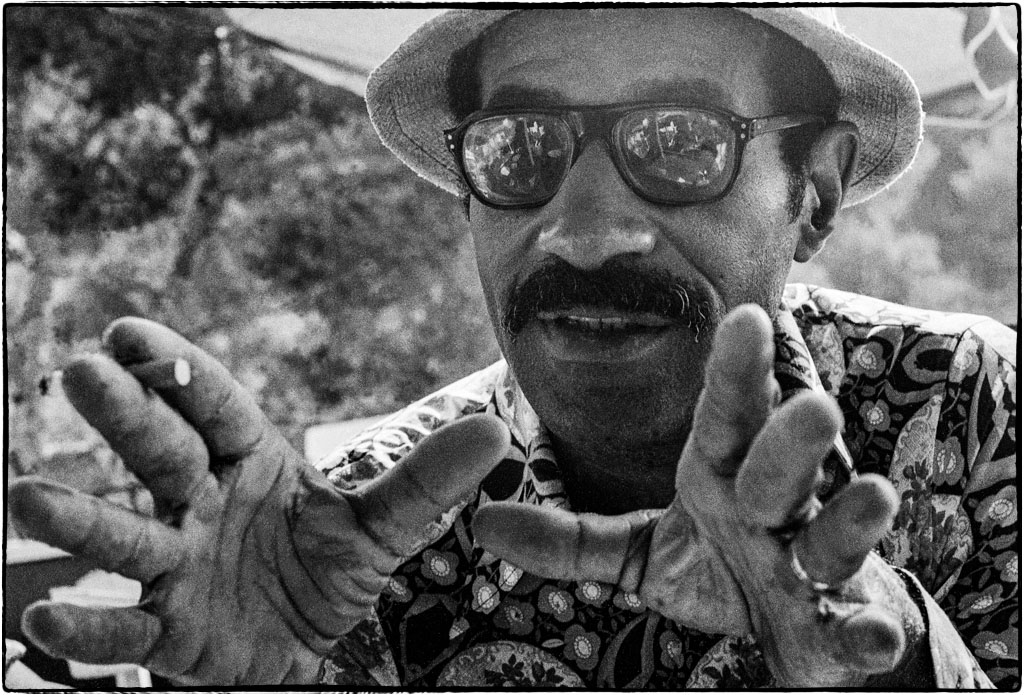

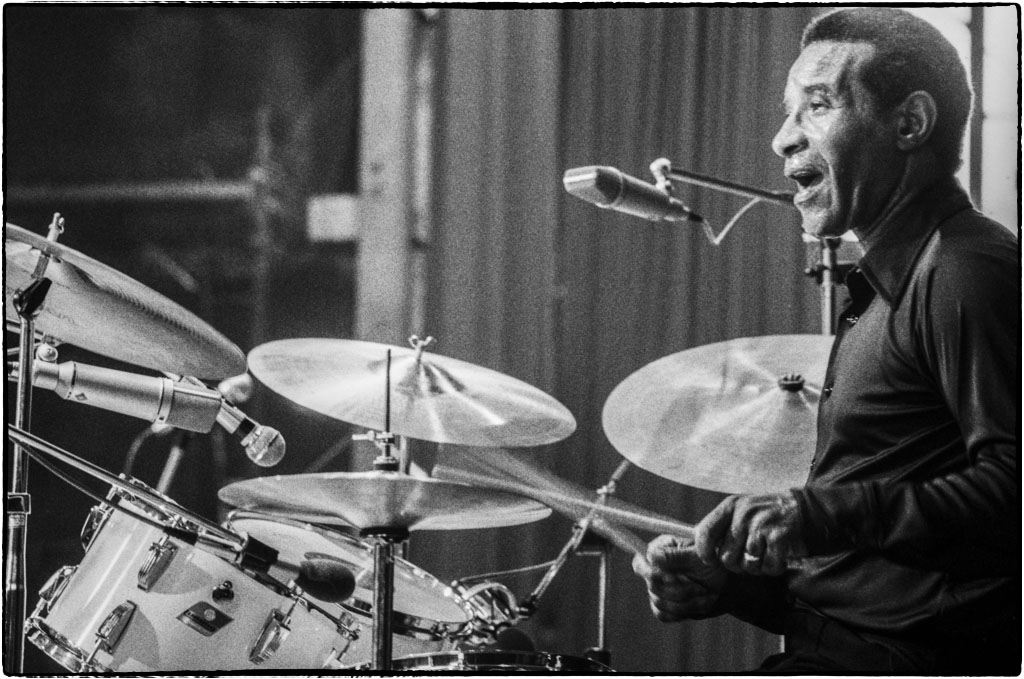

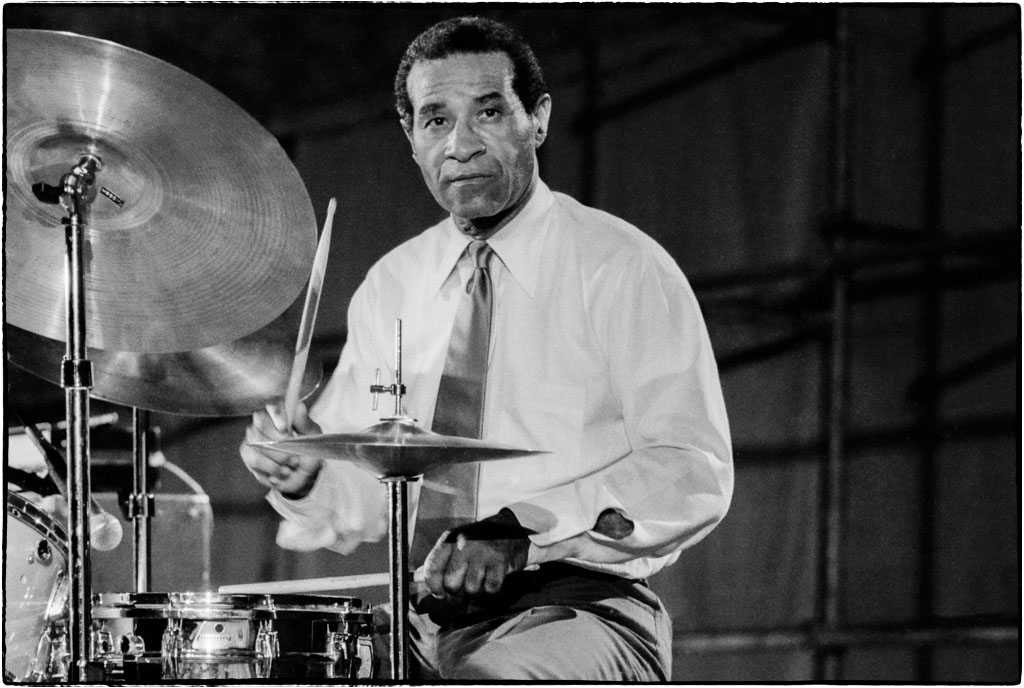

Propos recueillis (avec Jean-Robert Masson) et photographies : © Gérard Rouy